|

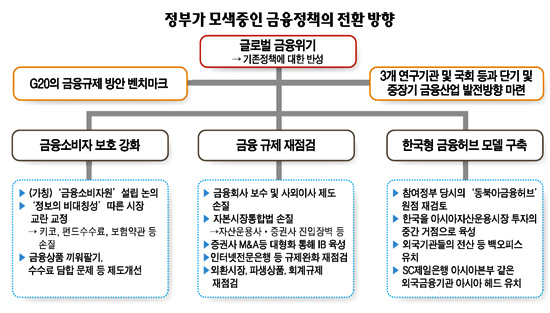

외환위기 직후의 구조조정이 마무리 단계로 들어서던 지난 2000년, 정부는 금융산업의 중장기 밑그림을 담은 '금융ㆍ기업 구조조정 청사진(블루 프린트)'을 마련했다. 참여정부 초창기인 2003년에는 동북아 금융허브를 기치로 각종 제도를 만들었고 2006년에는 '한국판 골드만삭스'를 세우겠다며 자본시장통합법을 제정했다. 하지만 이런 청사진은 지난해 터진 글로벌 금융위기로 의미가 퇴색됐다. 금융위원회의 한 고위관계자는 "금융위기가 진정된 만큼 과거에 내놓았던 중장기 밑그림을 새로운 상황에 맞게 짤 계획"이라고 설명했다. 금융당국의 한 핵심관계자는 "시장의 패러다임이 바뀐 이상 무조건적 규제완화에 대한 반성이 필요하다는 전제 아래서 출발할 것"이라고 말했다. ◇금융 소비자 보호 강화=정부가 구상하고 있는 금융 선진화를 위한 중장기 비전을 보면 핵심 어젠다는 금융 소비자들의 권리 강화다. 금융연구원의 한 관계자는 "캐나다는 2000년부터 소비자 권익 보호를 위해 나섰고 미국과 영국 등도 위기 후 보호기능을 강화하기 위한 논의가 활발하다"고 전했다. 정부와 국회 일각에서는 특히 소비자 권리를 강화하기 위해 가칭 '금융소비자원'을 만들어야 한다는 주장이 강하게 제기돼 논의 과정이 주목된다. 실제로 선진국들은 소비자 보호기관을 별도로 두고 있다. 캐나다에 이어 미국이 기존 감독기관과 별개로 새로운 소비자보호기관을 설립했고 일본도 올 9월 소비자청을 발족시켰다. 우리는 금융 소비자와 관련된 조직이 금융감독원과 공정거래위원회ㆍ소비자보호원 등으로 쪼개져 권익 보호에 오히려 걸림돌이 되고 있다. 이에 따라 8월 금융연구원이 별도의 조직 설립을 처음 거론한 데 이어 9월에는 김영선 국회 정무위원장의 대표발의로 '금융소비자원'을 만드는 법안이 제출됐다. 정부는 또 위기 당시 '정보의 비대칭성'으로 소비자들이 불이익을 당했다고 보고 이를 해소하는 방안을 강구하고 있다. 금융위의 한 고위관계자는 "은행들이 무분별하게 펀드를 팔았다가 많은 사람들이 손해를 입었고 불완전 판매 논란을 일으킨 것이 사실"이라고 언급해 제도개선이 뒤따를 것임을 내비쳤다. 당국의 또 다른 관계자는 "키코(KIKO) 문제와 펀드 수수료를 놓고 벌이는 금융사와 고객과의 다툼, 약관과 관련한 분쟁이 끊이지 않고 있는 보험사 문제 등이 바로 비대칭성에서 출발했다"고 꼬집었다. 아울러 금융상품 끼워 팔기와 수수료 담합 등에 대한 수술 작업도 이뤄질 것으로 보인다. ◇금융위기 교훈…규제 재점검=정부는 위기국면에서 문제가 드러난 각종 규제에 대해서도 들여다보기로 했다. 정부와 은행권은 이미 사외이사제도를 손질하기로 하고 연내 모범 기준안을 도출할 계획이다. 진동수 금융위원장은 11일 외환시장 안정, 파생상품, 회계규제 등을 우선순위에 둘 것이라고 말했다. 자본시장통합법도 집중 점검대상이다. 금융위 고위관계자는 "자본시장통합법은 제정 당시부터 걱정이 됐다"고 전해다. 다른 관계자도 "허점이 많다"며 "자산운용사와 증권사의 장벽을 허문 것이 대표적인 문제이고 이것이 투자은행(IB) 육성에 발목을 잡고 있다"고 지적했다. 규제완화가 예정된 인터넷전문은행이나 금융상품 판매전문회사(금융백화점) 허용 등이 재점검되고 있다. 정부는 다만 위기 당시 도입한 일부 조치는 당분간 남겨둘 방침이다. 은행주 공매도 문제와 관련해 정부의 한 고위당국자는 "먼저 들여다 봐야 할 것들이 많다"고 말해 해제까지는 상당한 시일이 걸릴 것임을 내비쳤다. ◇금융허브…아시아 자산운용의 거점으로=정부가 공을 들이는 또 한가지가 금융허브다. 진 위원장은 최근 "우리의 강점인 정보기술(IT), 건실한 실물 부문 등을 충분히 활용한 새로운 금융중심지 정책을 추진해나갈 것"이라고 말했다. 이른바 '한국형 금융허브' 전략이다. 금융 당국자는 두가지 관점에서 전략을 설명했다. 하나는 한국을 아시아 자산운용 시장에 투자하는 중간 거점으로 만들도록 하는 것이다. 그는 "우리나라는 홍콩과 싱가포르가 갖지 못한 '산업'이 있고 이는 우리의 애널리스트들이 가진 장점"이라고 강조했다. 이를 통해 유수한 외국 투자기관의 전산 등 백오피스를 유치할 수 있다는 것이다. 또 다른 측면은 우리 금융사들의 해외진출을 늘리는 것이다. "미래에셋증권처럼 해외로 나가서 돈을 벌고 정보를 들여오면 자연스럽게 우리가 지역정보의 집적지가 되고 이를 통해 지식산업의 허브화가 이뤄진다(금융위 관계자)"는 것이다. 이를 위해서라도 은행과 보험은 아니더라도 증권은 인수합병(M&A)을 통한 대형화가 필수적이라는 게 당국의 판단이다. 김태준 금융연구원장은 "회계와 법률ㆍ조세 등 외국인이 국내에 들어올 수 있는 금융 인프라를 먼저 갖추는 것이 선행돼야 한다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >