영화나 드라마를 산업으로 볼 때, 명칭은 나라마다 다양하다. 엔터테인먼트 산업과 콘텐츠 산업의 생태계는 서로 넓은 교집합을 갖고 있지만, 이름이 주는 메시지는 크게 다르다. 엔터테인먼트가 장르적 구분에 가깝다면 콘텐츠는 미디어에 담긴 상품의 뉘앙스가 강하다. 언제부턴가 영화나 드라마를 이야기할 때 엔터테인먼트와 콘텐츠를 번갈아 쓰더니 어느새 콘텐츠란 말이 보편적이다. 이유가 뭘까.

엔터테인먼트를 ‘콘텐츠’로 바라보는 경향은 우리나라와 일본처럼 유통자본이 강한 곳에서 두드러진다. 일본과 마찬가지로 우리나라의 문화체육관광부는 엔터테인먼트에 기반한 산업 전체를 ‘콘텐츠 산업’으로 통칭하고 있다. 이와는 대조적으로 미국의 경우 ‘엔터테인먼트 산업’, 영국은 ‘창조(Creative)산업’, 캐나다는 ‘예술(Art) 산업’, 중국은 ‘창의산업’이라는 말로 통칭한다. 엔터테인먼트(Entertainment)란 ‘즐겁게 해 주다’라는 의미를 지닌 동사 엔터테인(Entertain)의 명사형, 엔터(Enter)란 ‘함께’라는 공감의 의미를, 테인(tain)은 ‘잡다,유지하다’라는 뜻을 담고 있으므로 원초적으로 공감의 성격을 띠고 있다.

하지만 돈이 오가는 산업의 세계에서 엔터테인먼트는 어딘가에 ‘담겨’ 소비되지 않으면 별 의미가 없다. 아무리 좋은 영화라도 극장에 안 걸리면 소용 없고, 아무리 좋은 드라마도 방송을 타지 못하면 가치를 인정받지 못한다. 엔터테인먼트의 숙명은 미디어를 통해 내용물(Content)라는 어원을 가진 ‘콘텐츠’의 형태로 상품화되고 유통돼야 한다. 극장, 지상파 뿐 아니라 통신, 케이블, 인터넷TV(IPTV), 웹, 모바일 등 다양한 미디어에 담겨야 대중에게 소비될 수 있다. 엔터테인먼트 상품이 ‘어떤 미디어’에 담기느냐는 수익의 크기와 운명을 결정하는 핵심 요소다. 극장에 걸리면 관객이 내는 티켓 값을 나눠 갖지만, 유투브와 같은 동영상 플랫폼에 올라가면 광고주가 내는 광고료 수익만을 기대할 수 있다.

우리나라와 일본이 엔터테인먼트를 ‘콘텐츠 산업’으로 통칭하는 점은, 상대적으로 제작진영보다 통신과 방송 등 유통진영의 지배력이 강하기 때문이다. 한국과 일본 모두 산업 초기 종합상사로 불리는 대기업과 대형 통신사가 유통망을 잡고, 수입 또는 제작한 엔터테인먼트 콘텐츠들을 시장에 내보내는 방식으로 사업에 뛰어들었다. 90년대 CJ그룹의 경우 영화부문의 투자배급업에 뛰어든 건 멀티플렉스라는 극장 플랫폼 사업을 시작하면서부터다. 픽사, 마블, 20세기 폭스를 거느린 미국의 월트 디즈니가 제작사로 출발했고, 유니버셜, 파라마운트, 워너브러더스, 컬럼비아 등도 제작 브랜드를 유지하고 있는 것과는 출발부터 다르다.

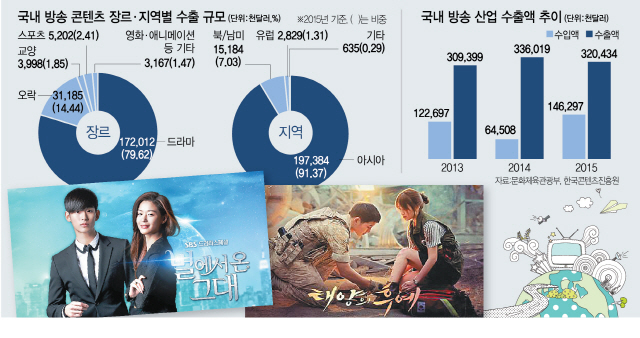

2000년대 이후 한국의 엔터테인먼트 산업이 성장하는 데는 다양한 미디어 플랫폼에 탑재된 ‘콘텐츠’의 확장성이 촉매로 작용했다는 점이다. 과거 TV, 극장, 공연장 위주였던 미디어가 통신, 케이블, 휴대폰, 인터넷TV(IPTV) 등으로 다각화되면서 많은 영화, 드라마, 뮤직비디오들이 원소스멀티유즈(OSMU)의 형태로 활용되기 시작했다. 특히 무선인터넷을 기반으로 한 통신 사업자들의 콘텐츠업 진출은 수많은 엔터테인먼트 자본 투자로 이어졌다. SK텔레콤은 지금 로엔의 전신인 서울음반과 엔터테인먼트 업체 IHQ를 인수했고, JYP에는 2대주주로 참여했다. KT 역시 드라마 제작사 올리브나인과 영화 제작,배급사인 싸이더스FNH를 인수했다.

2002년 SM엔터테인먼트를 시작으로 한 자본시장과의 활발한 결합도 한국시장만의 특성이다. 2017년 3·4분기말 기준 한국거래소에 상장된 콘텐츠 기업의 수는 117개로, 단일한 엔터테인먼트 비즈니스로 상장된 기업은 미국, 일본 등에 비해 월등히 많다. 불과 6~7년 전 자본시장에서 ‘엔터테인먼트가 산업이라고?’라고 비웃었지만 현재 증권시장에는 엔터테인먼트, 미디어, 콘텐츠 업종 전문가들이 곳곳에 포진돼 있고, 대학과 연구기관들도 연구와 교육을 강화하고 있다. 더욱이 한국은 개인들이 직접 주식에 투자하는 비중도 높은 편이다. 2010년대로 접어들면서 엔터테인먼트 업계는 통신사의 주도에서 벗어나 직접 미디어 플랫폼과 콘텐츠를 결합하는 형태, 즉 E&M(Entertainment&Media)모델로 진화하기 시작했다.

CJ E&M은 2011년 CJ미디어, 온미디어, CJ 인터넷, CJ엔터테인먼트, 엠넷미디어 등 미디어와 엔터테인먼트 5개 사업자를 합병하면서 시장을 이끌었고, IHQ와 같은 기업도 2015년 CU미디어라는 케이블 채널사업자와 합병함으로써 E&M사업자로 재편했다. SM엔터테인먼트도 SM C&C라는 상장 자회사를 인수하면서 방송, 예능, 제작 등으로 사업을 다각화했고, YG엔터테인먼트도 국내 최대 포털 네이버의 투자를 받아 함께 방송 제작, 모델 에이전시, 게임, 화장품 등 사업다각화를 했다.

한류의 해외확산 소식이 요즘 들어 뜸해진 건 사실이다. 하지만 엔터테인먼트 기업의 주가가 여전히 견조한 건, 지금도 한국의 엔터테인먼트 상품이 전세계 여러 다양한 미디어와 플랫폼에 ‘콘텐츠’로 담겨서 확산되고 있기 때문이다.<김동하 한성대 융복합교양과정 교수, 성북벤처창업지원센터장>

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hskim@sedaily.com

hskim@sedaily.com