순항하던 증권사 발행어음 사업이 금리 인하라는 암초를 만났다. 금리 인하 속 발행어음 금리 이상의 수익률을 낼 수 있는 자산 확보에 어려움을 겪으며 발행 속도가 눈에 띄게 줄어들고 있다.

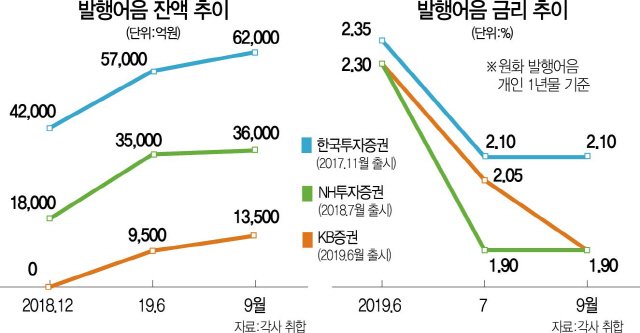

10일 금융투자업계에 따르면 발행어음을 발행하고 있는 국내 증권 3사(한국투자증권·KB증권·NH투자증권)의 발행어음 잔액 증가세가 최근 정체를 겪고 있다. 지난 2017년 가장 먼저 발행어음 사업권을 따낸 한국투자증권은 올해 3·4분기 말 기준 발행어음 잔액이 6조2,000억원에 그쳤다. 다른 곳도 마찬가지다. 지난해 7월 사업을 시작한 NH투자증권의 올 3·4분기 말 발행어음 발행 잔액은 3조6,000억원 수준이다. 올 6월 인가를 받은 KB증권만 공격적인 마케팅을 앞세워 발행잔액을 1조3,500억원 수준까지 확대했다.

추세를 보면 발행어음 발행의 속도 저하가 선명하게 드러난다. 지난해 말 기준 한국투자증권의 발행어음 잔액은 4조2,000억원, NH투자증권은 1조8,000억원이었다. 두 회사는 각각 2017년 11월, 2018년 7월 발행어음 인가를 받고 각각 1년, 5개월 만에 잔액을 크게 늘렸으나 올해는 특히 하반기 들어 잔액 증가세가 정체된 상태다.

한국투자증권의 경우 발행어음 사업 인가를 받을 당시 올해 목표액인 6조원은 이미 넘긴 상태지만 내년 목표인 8조원 달성은 시장 상황에 따라 불투명할 수도 있다는 전망이 나온다. 올 6월 인가 당시 KB증권의 연내 발행어음 잔액 목표액은 2조원이었다. 한국투자증권의 한 고위관계자는 “상황이 안 좋아지면서 투자할 곳이 크게 줄었다”며 “금리가 낮아지고 발행어음 사업 진행속도가 상당히 떨어졌다”고 말했다.

정체의 배경에는 금리 인하가 있다. 증권사들은 발행어음을 통해 유입된 자금을 금리가 높은 채권 등에 재투자해 여기서 발생하는 이익을 고객에 제공한다. 하지만 단기성 상품이다 보니 유동성 관리 차원에서 비교적 높은 금리를 주는 장기 채권만 매입할 수도 없다. 그렇다고 다른 마땅한 투자처를 찾기도 어려운 상황이다. 수익률이 높은 투자처는 반드시 위험이 따르게 마련인데 섣불리 투자했다가는 운용을 통한 수익률보다 투자자에게 약속한 수익률이 높아지는 역마진이 발생할 위험이 있기 때문이다.

여기에 발행어음 인하로 표시이율 자체가 낮아지며 고객들에게 상품으로서의 매력이 떨어진 점도 발행어음 사업 정체의 하나의 원인이 되고 있다. 실제로 증권사들은 한국은행이 기준금리를 내리며 최근에만 여러 번에 걸쳐 발행어음 상품 금리 인하를 단행했다. 올 상반기만 해도 연 2.35%(한국투자증권 1년물 기준)의 고정 수익을 안정적으로 취할 수 있고 특판의 경우 최대 1년간 5%의 금리를 약속하는 상품도 있었지만 현재는 국내 개인 투자자가 1년을 투자해도 1% 후반대의 이자 수익만 기대할 수 있는 상황이다. 여기에 단기상품임에도 중소벤처와 같은 혁신 기업에 대한 투자비율을 높일 것을 요구하는 사회적 분위기와 파생결합펀드(DLF) 사태로 금융투자상품에 대한 투자자들의 불안심리가 확대된 것도 발행어음 잔액 증가가 주춤한 데 영향을 미치고 있는 것으로 분석된다. 금융투자업계의 한 관계자는 “은행예금 이자율보다 여전히 높기는 하지만 대체투자 상품임에도 연 1%대에 불과한 금리는 투자자들에게 큰 매력을 주지 못한다”며 “운용 측면에서도 벤처 투자 비율을 늘려야 하는데 그러자니 또 수익률이 걱정되는 상황”이라고 설명했다. /양사록기자 sarok@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >