지난해 주요 은행에 예치된 예·적금이 1년 만에 12조 원 줄어든 것으로 나타났다. 불과 1년 전 한국은행이 금리 인하 기조로 다시 돌아섰던 때에도 은행 예·적금은 50조 원 가까이 늘었던 데 비하면 급격한 마이너스 전환이다.

거대한 유동성은 초저금리로 이자 수익을 기대할 수 없는 예·적금 대신 언제든 이동할 수 있는 대기성 자금으로 쌓이거나 고위험 자산인 주식시장으로 향하고 있다. 연이은 펀드 사고로 믿고 맡길 중위험·중수익 금융투자 상품이나 마땅한 간접투자처를 찾지 못한 개인들이 이자가 없는 요구불예금에 일단 돈을 넣어두거나 아예 직접투자에 뛰어드는 ‘양극화’가 두드러지고 있다는 분석이다. 실제 지난해 은행에서 판매된 사모펀드는 1년 새 마이너스로 돌아섰고 공모펀드도 5분의 1 수준으로 쪼그라들었다.

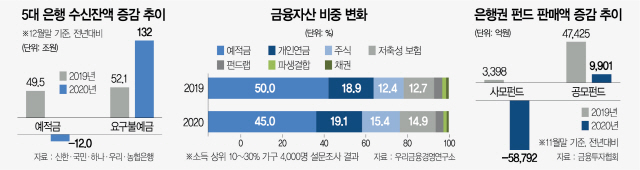

6일 은행권에 따르면 지난해 12월 말 기준 KB국민·신한·하나·NH농협은행의 정기 예·적금 잔액은 673조 7,286억 원으로 1년 전보다 11조 9,874억 원 감소했다. 2019년에는 이들 은행의 예·적금이 1년간 49조 원 넘게 증가한 점을 고려하면 이례적으로 큰 감소 폭이다.

전체 은행권으로 범위를 넓혀도 추세는 마찬가지다. 한국은행에 따르면 지난해 10월 말 기준 예금은행의 정기 예·적금 잔액은 780조 1,000억 원으로 전년 말보다 1조 3,000억 원 늘어나는 데 그쳤다. 5대 은행에서 코스피 상승세가 가팔라진 지난해 11~12월에 예금 이탈이 극심했던 점을 고려하면 지난해 전체 은행권의 예·적금은 5년 만에 마이너스를 기록할 가능성도 있다. 국내 예금은행의 정기 예·적금은 2016~2019년 연속 수십조 원씩 증가해왔다.

이런 현상 뒤에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 자금 사정이 나빠진 영세 소상공인이나 대출 규제로 주택 매매 자금을 충당하지 못한 개인이 급전을 마련하기 위해 예·적금을 깬 영향도 있다. 하지만 예·적금 감소와 동시에 대기자금 성격의 요구불예금은 폭증하고 있어 ‘머니무브’ 가속화의 단면이라는 분석도 나온다. 지난해 5대 은행의 요구불예금 잔액은 1년 새 131조 9,968억 원 급증했다. 1년 전(52조 1,234억 원)보다 증가 폭이 2.5배로 뛰었다. 요구불예금은 일정 기간 돈을 묶어놔야 하는 정기 예금과 달리 예금자가 언제든 찾아 쓸 수 있는 대신 금리는 연 0.1%대로 사실상 이자가 없다.

정기예금보다 높은 수익률을 원하지만 직접투자는 기피하는 안정 추구 성향의 개인들은 과거 단골 투자 상품으로 펀드를 찾았지만 잇단 사모펀드 사고로 이마저 위축됐다. 지난해 11월까지 은행권에서 판매된 사모펀드 잔액은 1년 전보다 5조 8,792억 원 감소했다. 공모펀드는 같은 기간 9,901억 원 증가했지만 불과 1년 전에는 5조 원 가까이 늘었던 데 비하면 증가 폭이 크게 줄었다. A 은행 관계자는 “정기예금 만기가 돌아오면 1년 단위로 재예치하던 고객들도 이제는 금리가 워낙 낮다 보니 일단 수시입출식 예금에 넣어두는 경우가 적지 않다”며 “예전에는 펀드 상품을 추천해달라는 요청도 많이 받았지만 요즘은 은행에서 펀드를 찾는 고객이 크게 줄었다”고 말했다.

이렇다 보니 높은 수익률을 원하는 개인들은 주식시장에 뛰어들고 있다. 우리금융경영연구소에 따르면 지난해 대중 부유층은 금융자산 가운데 예·적금 비중(45%)은 1년 전보다 5%포인트 줄인 반면 주식(15.4%)은 3%포인트 늘렸다. 2030 젊은 세대 가운데는 신용대출까지 내 ‘빚투’에 뛰어드는 경우가 적지 않다. 이날 코스피는 개인 순매수에 힘입어 사상 처음 장중 3,000 선을 넘었다.

전문가들은 과도한 유동성이 대기자금과 고위험 자산으로 양극화하는 현상이 계속되면 금융시장 불균형이 심해질 수 있다고 경고한다. 이주열 한국은행 총재는 전날 “부채 수준이 높고 금융, 실물 간 괴리가 확대된 상황에선 자그마한 충격에도 시장이 크게 흔들릴 수 있다”고 했다. 안동현 서울대 교수는 “초저금리와 양적 완화로 풀린 유동성이 꼭 필요하지 않은 곳으로 가는 경우도 있다”며 “현금 여유가 있는 노년층과 안정적인 투자처를 원하는 개인의 수요를 채워주는 상품이 활성화할 수 있도록 건전한 투자 환경을 만들어줘야 한다”고 말했다.

/빈난새기자 binthere@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >