문재인 정부가 임기 말까지 604조 원에 달하는 팽창 예산을 편성한 것과 달리 주요 선진국들은 잇달아 재정 건전성 관리로 돌아서고 있다. 코로나19에 덮어놓고 재정을 쏟아붓다가 몇 년 뒤 더 큰 금융위기를 맞을 수도 있다는 게 선진국들의 판단이다. 일각에서는 정부가 효율성을 따지지 않고 지출만 늘릴 경우 민간 소비와 투자가 감소해 재정승수가 더 작아지는 역(逆) 케인스 효과가 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 정부 지출 확대가 도리어 경제성장을 위축시킬 수도 있다는 의미다.

현재 재정 정상화에 가장 발 빠른 움직임을 보이고 있는 국가는 독일이다. 2일 조세재정연구원에 따르면 독일은 지난 4월 국가 예산 안정화 프로그램을 발표해 정부 구조적 적자 상한선을 국내총생산(GDP) 대비 0.5%로 묶기로 했다. 오는 2023년부터는 헌법에 마련된 ‘부채제동장치’도 다시 작동해 구조적 재정수지 적자를 의무적으로 GDP 대비 0.35% 이내로 제한하게 된다. 구조적 재정수지는 경기변동에 따른 세입·세출 증가분을 제외한 정부의 살림살이를 보여주는 지표다.

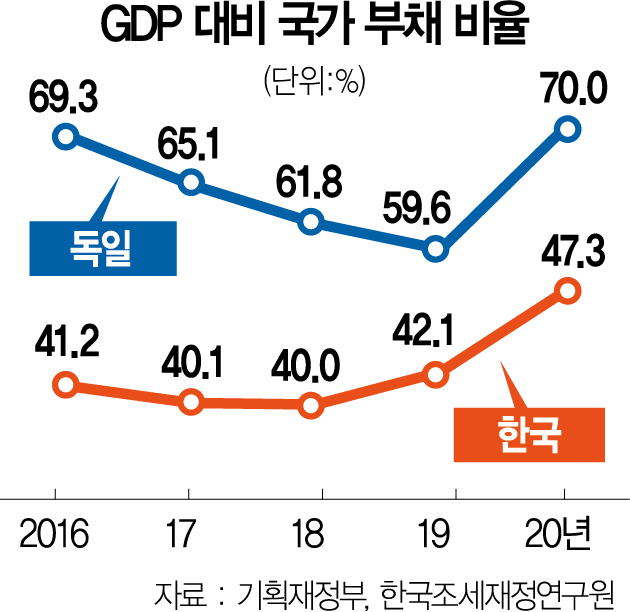

사실 독일은 세계대전과 통일 등을 거치면서 재정준칙을 깐깐하게 정비해온 덕분에 주변 국가들과 비교해 글로벌 금융위기나 코로나19 위기에서 빠르게 벗어날 수 있었다. 나라 살림 적자를 통제하는 재정준칙은 아예 헌법에 명시돼 있다. 재정준칙을 마련해 놓고도 국회 문턱을 넘지 못해 사실상 법적 제어장치가 없는 우리나라와 정반대 모습이다. 기획재정부는 올해 우리나라 통합재정수지 적자가 GDP 대비 4.4%에 이를 것으로 보고 있다.

독일은 국가 부채를 늘리는 것도 까다롭다. 독일 역시 코로나19 위기 속에서 지난해 두 차례에 걸쳐 막대한 추가경정예산을 편성해 국가 순차입금을 2,180억 유로(약 300조 원)까지 늘렸지만 재정준칙을 넘어선 초과 차입분은 2023년부터 20년에 걸쳐 갚도록 별도 상환 계획을 마련했다. 이명헌 인천대 교수는 “독일은 법적 한도 이상의 예외적 확장 재정을 쓸 때는 연방 하원의 승인을 받게 하는 한편 상환 계획 수립도 의무화해 재정규율을 법적으로 확립한 국가라고 볼 수 있다”고 설명했다.

재정 정상화에 나선 국가는 독일뿐만이 아니다. 영국의 경우 2023년부터 법인세율을 19%에서 25%로 인상해 세입 증가를 통한 재정 정상화를 표명한 상태다. 영국은 또한 지난해 1조 1,400억 파운드(약 1,820조 원)까지 치솟은 정부 관리지출(공공 부문에 대한 지출)을 삭감해 내년 지출 규모를 9,920억 파운드로 약 13% 줄일 계획이다. 내년도 예산을 올해보다 8.3% 올려 잡은 우리나라와 반대 행보다. 이 밖에 미국도 중기적으로 재정 적자 감축 계획을 제시해 올해 -16.7%까지 확대된 GDP 대비 재정 적자 비율을 내년에 -7.8%까지 축소할 예정이다.

기재부의 한 관계자는 “우리나라도 중장기적으로 예산 증가율을 연간 4% 안팎으로 줄인다는 목표를 세우기는 했지만 의무 지출의 비율이 워낙 높은데다 내년 대선도 앞두고 있어 재정 건전성이 더 악화될 가능성도 배제하기 어렵다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com